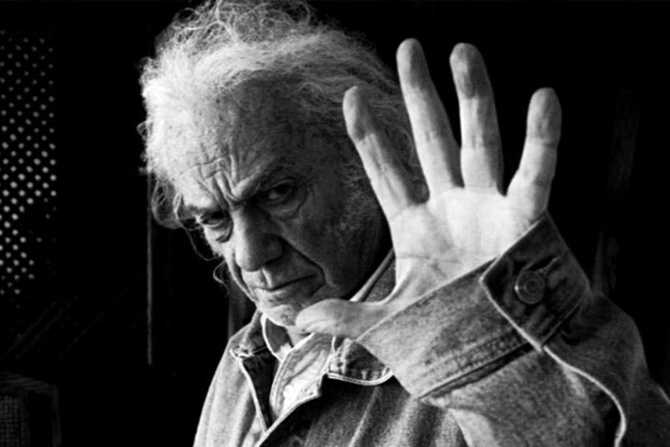

El recuerdo del maestro por parte del escritor Mario Valdovinos quien fuera su alumno en la Universidad de Chile

Mis primeras noticias sobre la literatura y la personalidad de Nicanor Parra las recibí en el liceo fiscal donde estudiaba, el N. 6 Andrés Bello de San Miguel. En la biblioteca estaba la primera edición de Poemas y Antipoemas, 1954. Si bien sabía de su existencia porque leíamos en mi casa la revista Ecran y allí aparecían muchos textos e imágenes sobre la carrera folclórica de Violeta y su hermano, el fundador de la célebre familia artística originaria de Chillán, o mejor, de San Fabián de Alico: los Parra.

Yo solicitaba préstamos de libros distintos de los inscritos en los controles de lectura obligatorios y leía los espantos criollistas, naturalistas ¡y los autores de la española e insoportable generación de 1898!, que nos daban para ser evaluados y, para no morir ya que todos éramos beatlemaníacos, lo que me sugirieran adultos informados o lo que yo suponía era importante, me gustaría, no estaba en los programas y no debía rendir prueba ni obtener nota alguna. Es decir, a nado en la lectura placentera y no en la que proporcionaba calificaciones, tan olvidables las malas como las buenas.

Así llegué a Parra y mi oreja se volvió un radar. Leí sus poemas y sus antipoemas y en ambos registros, que capté en su diferencia expresiva, supe que si hubiera publicado exclusivamente ese libro, a lo menos yo no lo habría olvidado: A recorrer me dediqué esta tarde/ las solitarias calles de mi aldea/ acompañado por el buen crepúsculo/ que es el único amigo que me queda… No costaba memorizarlo, aún sin proponérselo, como me ocurre todavía: Juro que no recuerdo ni su nombre/ mas moriré llamándola María/ no por simple capricho de poeta…

También me embriagaron sus desbordes, motivados por su rechazo a la ética y a la estética nerudiana, y también, cómo no, por su deseo de volverse algo nuevo y diferente en la poesía chilena. No más metaforones, no más melancolías impenetrables, ni cultos obsesivos al dolor, el abandono y el sufrimiento, el poeta profético y torturado… Pasaron los años y llegué a ser su alumno en la Licenciatura, Universidad de Chile, con el dictador ya instalado. Si bien su postura política era muy anarca y mostró gestos ante los militares que sus alumnos reprochábamos, tímidos adolescentes que buscaban un título para ganarse la vida y no perderla en el horrendo contexto social de esos años, pero no lo decíamos porque era preciso cuidarse y, por encima de todo, porque él mostraba con sus alumnos su más verdadera faceta: un hombre embriagado por la pasión creadora de la literatura y todo lo demás quedaba en segundo plano. Sus cursos comprendían dos horas cronológicas que cumplía con un rigor absoluto. Llevaba a clases una maleta con libros, deslumbrantes para nosotros. Para no creerlo, no existía Internet y la biblioteca del Departamento de Estudios Humanísticos era nutrida, mas no ilimitada. Parra era generoso, gran lector, como formación profesional exhibía aquello que a la mayoría le quedaba grande por incapacidad: el pensamiento matemático. Era un viejo raro. Tenía algo más de 60 años, un anciano para nosotros que contábamos 20, pero cuando hablaba mostraba, por sus conocimientos, experiencias y registros, mucho más juventud que la nuestra.

También me embriagaron sus desbordes, motivados por su rechazo a la ética y a la estética nerudiana, y también, cómo no, por su deseo de volverse algo nuevo y diferente en la poesía chilena. No más metaforones, no más melancolías impenetrables, ni cultos obsesivos al dolor, el abandono y el sufrimiento, el poeta profético y torturado… Pasaron los años y llegué a ser su alumno en la Licenciatura, Universidad de Chile, con el dictador ya instalado. Si bien su postura política era muy anarca y mostró gestos ante los militares que sus alumnos reprochábamos, tímidos adolescentes que buscaban un título para ganarse la vida y no perderla en el horrendo contexto social de esos años, pero no lo decíamos porque era preciso cuidarse y, por encima de todo, porque él mostraba con sus alumnos su más verdadera faceta: un hombre embriagado por la pasión creadora de la literatura y todo lo demás quedaba en segundo plano. Sus cursos comprendían dos horas cronológicas que cumplía con un rigor absoluto. Llevaba a clases una maleta con libros, deslumbrantes para nosotros. Para no creerlo, no existía Internet y la biblioteca del Departamento de Estudios Humanísticos era nutrida, mas no ilimitada. Parra era generoso, gran lector, como formación profesional exhibía aquello que a la mayoría le quedaba grande por incapacidad: el pensamiento matemático. Era un viejo raro. Tenía algo más de 60 años, un anciano para nosotros que contábamos 20, pero cuando hablaba mostraba, por sus conocimientos, experiencias y registros, mucho más juventud que la nuestra.

Nunca nos orientó sobre el modo de iniciarse en la carrera poética, que varios anhelábamos, solo señalaba que cada uno encuentra o escoge su camino que sería, en Chile, duro y tortuoso. Varias veces, por finales de semestres, lo invitamos a celebrar, aunque todo ambiente público, un café, una picada, era de una irreparable tristeza. Lo sabíamos perfectamente: el aliento social del miedo. Accedió a acompañarnos, ya estaba cerca del Nobel como candidato ¡y lo teníamos a nuestro lado en una cervecería! Andaba herido a fondo por males de amor y naufragaba. Me di cuenta hace años, pero aún me resulta difícil creer que salíamos con él. Después lo vi mostrar en el Pedagógico de la Chile, en el banco de uno de los patios del campus, donde era director del Departamento de Física, un poster en colores que exhibía una de las matanzas de civiles perpetradas por los soldados gringos en Vietnam.

Nunca nos orientó sobre el modo de iniciarse en la carrera poética, que varios anhelábamos, solo señalaba que cada uno encuentra o escoge su camino que sería, en Chile, duro y tortuoso. Varias veces, por finales de semestres, lo invitamos a celebrar, aunque todo ambiente público, un café, una picada, era de una irreparable tristeza. Lo sabíamos perfectamente: el aliento social del miedo. Accedió a acompañarnos, ya estaba cerca del Nobel como candidato ¡y lo teníamos a nuestro lado en una cervecería! Andaba herido a fondo por males de amor y naufragaba. Me di cuenta hace años, pero aún me resulta difícil creer que salíamos con él. Después lo vi mostrar en el Pedagógico de la Chile, en el banco de uno de los patios del campus, donde era director del Departamento de Física, un poster en colores que exhibía una de las matanzas de civiles perpetradas por los soldados gringos en Vietnam.

No lo volví a ver, salvo en 1988 cuando murió un poeta que ambos, por distintos causas, amábamos: Enrique Lihn, y me enteré, el martes 23 de enero pasado, de su muerte.

Adquirí, a través de los años, casi todos sus libros, incluyendo sus obras completas, y escogí al azar de uno, leído y subrayado, un par de versos para despedirlo. Salió Obra Gruesa (1969) y, al abrir también de modo azaroso el volumen, leí:

Los antiguos tenían razón:

Hay que volver a cocinar a leña.

Aunque su modesto lector y ex alumno piense lo mismo, la verdad, no sé qué haríamos con el humo.

Hasta siempre, antipoeta.

25 de enero 2018